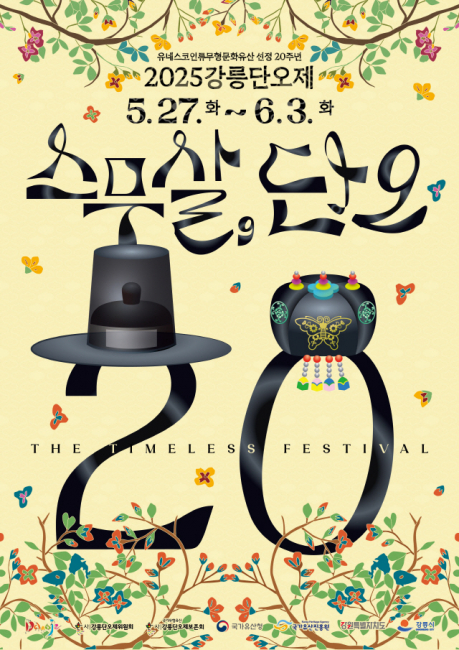

‘스무살 단오’. 오늘부터 8일간 성대하게 막을 올리는 올해 강릉단오제가 내건 캐치프레이즈이다. 언필칭 ‘천년 축제’에 웬 스무살? 생뚱맞다고 할 수도 있겠으나 이유가 있다. 올해는 강릉단오제가 세계 인류무형문화유산으로 선정된 지 꼭 20주년이 되는 해이다. UN 산하 문화유산 전문 국제기구인 유네스코는 지난 2005년 강릉단오제를 무형유산 걸작 중 하나로 선정했다. 우리나라 무형유산 가운데는 종묘제례악, 판소리에 이어 세 번째 쾌거였고, 축제로는 처음이었다.

이는 지역문화의 세계화에 선구자적 지평을 새롭게 연 것으로 평가받았다. 지구촌 한 귀퉁이, 인구 20만명을 겨우 넘기는 소도시 문화인 강릉단오제가 강대국이 주도하는 문화 제국주의의 거대한 발호를 밀어내고, 세계 문화의 중핵으로 떠오르는 일대 사건을 현실화했기 때문이다.

단오제의 세계 유산 등재를 위해 강릉 지역사회는 2004년에 ‘국제관광민속제’를 개최, 173만명의 국내·외 관광객을 불러들이는 인파만경(人波萬頃)의 데뷔전을 치렀고, 단오제의 중심 연희인 단오굿과 관노가면극은 유럽과 아시아를 돌며 가장 한국적인 전통 공연의 멋과 흥을 알리는 데 힘썼다.

산 넘어 산, 난관도 적지 않았다. 우선 한국이 종묘제례악과 판소리에 이어 3번 연속 등재에 도전하는 것이 큰 부담이었다. 당시만 해도 196개 유네스코 회원국 가운데 세계무형유산을 단 1개도 가지지 못한 나라가 100개국이 넘는 상황이었다. 당연히 국가 간 형평에 어긋난다는 지적이 나왔다. 이웃 나라 중국에서도 태클이 들어왔다. “한국이 중국의 명절(단오)을 가로채려 한다. 한·중 공동유산으로 등재해야 한다”는 주장이었다. 결과적으로 강릉단오제 만의 상이한 역사성과 차별성이 인정돼 단독으로 ‘문화 월계관’을 쓰게 됐으니, 그 또한 큰 의미를 지닌 수확이었다.

‘스무살 단오’는 세계유산 20년의 의미를 되새기면서 젊은 새내기의 도전적 자세로 다시 천년을 준비하겠다는 의지의 발현이다. 세계유산 심사 당시 단오제를 실사한 유네스코 위원은 “아직도 이런 축제가 남아있다는 것은 기적”이라고 했다. 이제 그 기적의 현장으로 여러분을 초대한다. 진정한 K-축제의 무한 신명을 만끽하시라.